チョウ 寄生虫

無料画像 自宅 緑 昆虫 バタフライ 寄生虫 閉じる 食べる 動物相 無脊椎動物 キャタピラー 破壊する 害虫 侵入者 幼虫 マクロ撮影 はしご ボクサーボーラー 東アジア 蛾や蝶 ネオゾア 5184x3168 無料写真 Pxhere

擬態のレベルが高すぎてもはや別次元 葉の葉脈に成りすます蝶の幼虫 芋虫出演中 ニコニコニュース

19年12月21日夕方ごろに投稿されたおっさんライダーさんのお題 ボケて Bokete

蛹の寄生虫除去 04 Removal Of Parasitoid Larvae From Chrysalis 04 Youtube

自然との出会い

淡水魚の寄生虫チョウ Twitter Search Twitter

昆虫 アオムシの寄生虫について モンシロチョウの幼虫を育てているのですが、 今4cm程の幼虫の背中に、 0.8mm×3mm程の何か黄色い物が二つ透けています。 幼虫を光に透かすと、はっきりと二つ影 質問No.

チョウ 寄生虫. 19/8/19 続・写真付き寄生虫(ウオジラミ・チョウ虫)の駆除方法。 薬投与のその後の治療とは 前回のあらすじ 寄生虫を発見したため、速やかに目に見える大きさの虫をピンセットを使い取り除きました。 金魚を傷めないように、柔らかいアミを使用し水を張った桶にて切除しました。 その後、水槽へはリフィッシュを濃いめに投与し、塩分濃度を03%へ調整。 ウオジラミやイカリムシなど. 6/5/19 こうした 昆虫やクモ などの 虫に寄生 する 特殊な菌類の種族 にあたる 冬虫夏草 に分類される 代表的な菌類の種類 としては、 サナギタケ(蛹茸) や ウスキサナギタケ(淡黄蛹茸) といった 蛾(ガ)や蝶(チョウ) などの鱗翅類(りんしるい)の蛹. Kabata, 19) 本属には 1 種以上が知られ, エラオ亜綱の約85%を 占める (Kabata, 19) 淡水魚および海水魚の 外部寄生虫で, 観賞魚や養殖魚に寄生して病.

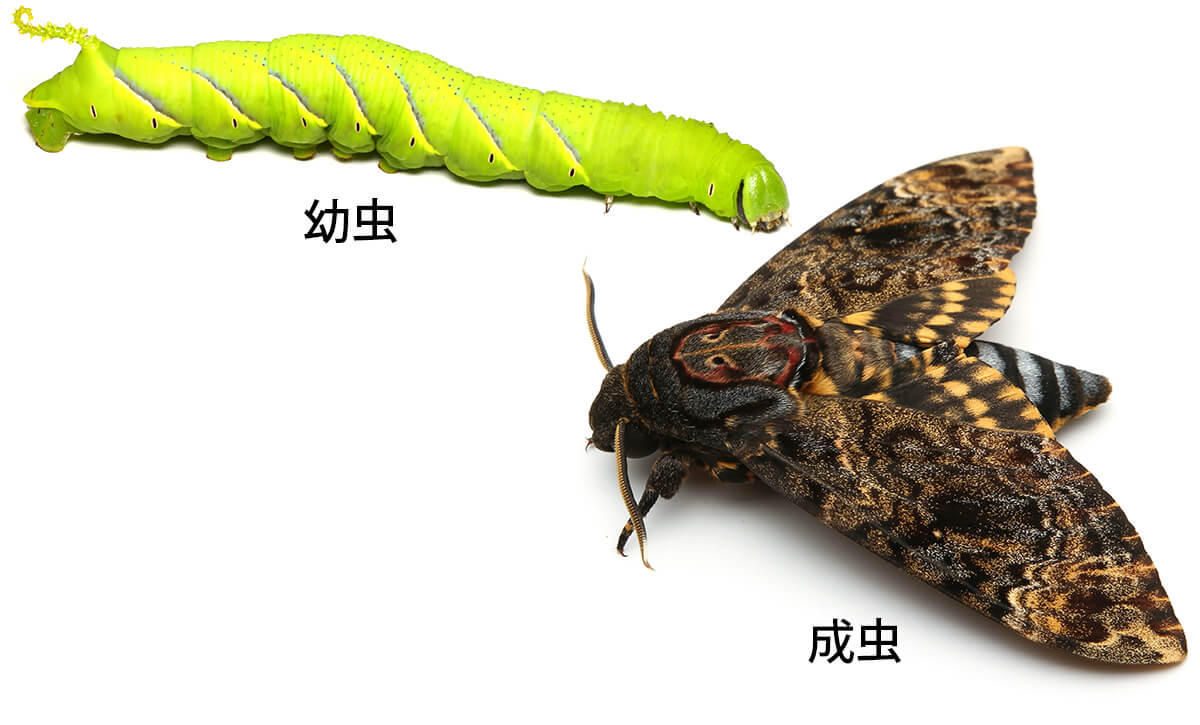

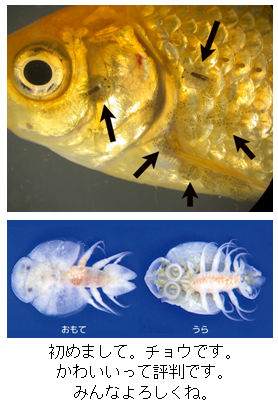

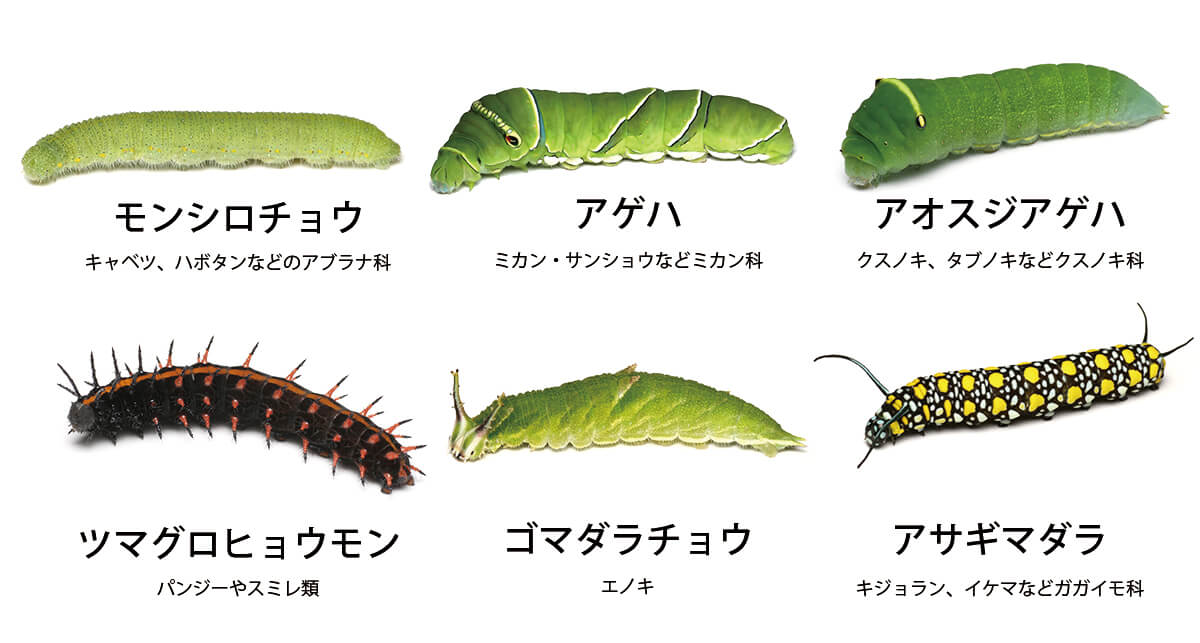

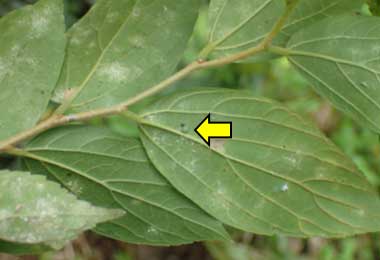

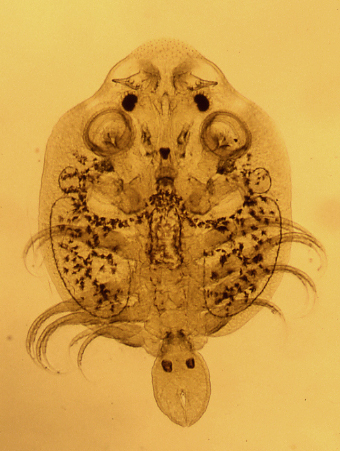

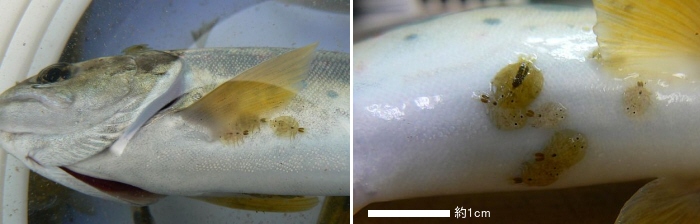

25/8/18 モンシロチョウの幼虫に寄生する虫は主にアオムシコマユバチとカイコノウジバエ、ブランコヤドリバエと稀にヒメバチがいます。 アオムシコマユバチは夏の暑い時期に青虫に寄生することが多くこの時期の青虫はほとんどが寄生されているといわれています。 アオムシコマユバチが青虫に寄生するのは青虫がアブラナ科の植物を食べることが原因のようです。 アブラナ科の植物は葉を. チョウArgulus japonicus Thiele, 1900は,甲殻綱エラオ目チョウ科チョウ属に属する魚類寄生虫の1種であ る(Yamaguti, 1963)。 本種は日本で採集された標本をもとにThiele(1900)によって記載され. 寄生虫 (チョウ / うおじらみ) チョウは半透明な直径1~2mm位の丸い虫です。 2~3種確認したことがあります。 良くつく場所としては、背ビレの付け根、お腹の体側、お腹の柔らかいところ、唇の裏などが挙げられます。 プレコの体表に一匹でも確認した場合には、そのような場所も確認しましょう。 対処法 ピンセットで、ゆっくり切れないようにチョウを引き剥がします。 その後、薬品グリー.

よく知られているのはウミチョウという寄生虫。 ダニ程度の大きさで、フグのエラの下に付着し体液を吸います。 フグの体液を取り入れているので、当然フグ毒に対する耐性があり、同等の毒性を保有しています。 フグに寄生していたウミチョウをニワトリに与えたところ、たった1匹のウミチョウでニワトリが死んだという話もあり、危険性は高いです。 ただしエラは廃棄する部分ですので、普通. アゲハチョウのサナギに黒い斑点がある場合、ほぼ間違いなく 寄生虫 がいる。 その場合、サナギから 寄生虫 を取り除くことでサナギの延命が可能になるらしい。 とはいえ、サナギに穴を開ける手術のため完璧とはいえない。 また、頭部に寄生されていた場合は、 寄生虫 を取り出すことができても自力で羽化することはないらしい。 (自分では未確認) つまり、サナギになり頭部を寄生さ. 23/8/18 寄生バチとは、 「 寄生の対象(=宿主)に卵を産み付け、孵化した幼虫が宿主の体を食べて成長する 」 ※宿主は動物だけでなく、植物の場合もある ような生態を持つハチのこと。 チョウ類の幼虫は、よく宿主にされます。 例えば、 アゲハヒメバチ と.

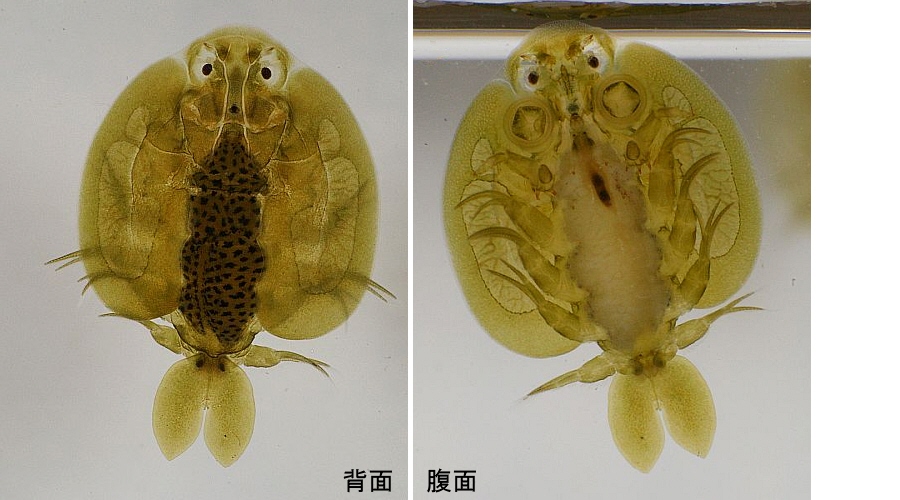

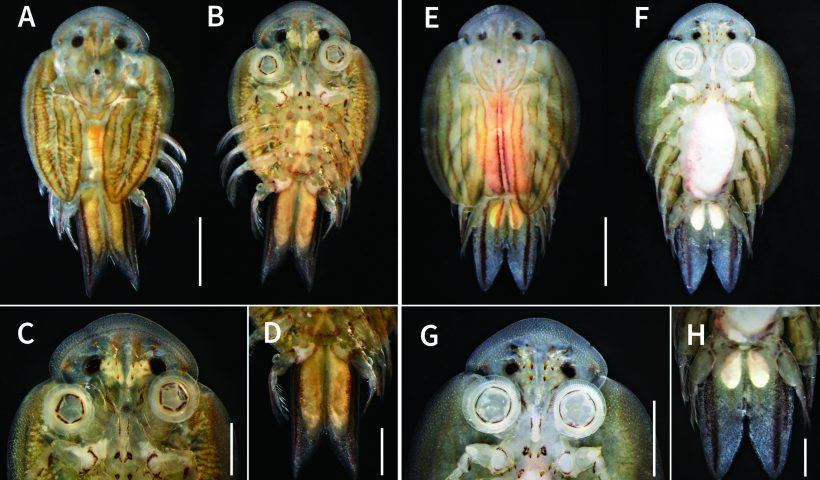

・11 長澤和也・宮島尚貴 (18) 大分県で採集された淡水魚の寄生虫,チョウArgulus japonicus(エラオ亜綱:チョウ科).Nature of Kagoshima, 45 5962 ・12 長澤和也 (18) 北海道で飼育されていたコイに寄生したチョウArgulus japonicus(エラオ亜綱:チョウ科). 17/8/21 ウミチョウやヒダビルは、人が間違って食べてしまうことはありません。というのも、ウミチョウはふぐのエラに寄生し、ヒダビルは体の表面に寄生しているので、 捌く過程で取り除くことができるから です。 どちらもふぐに体液や血液を吸って生きる寄生虫で、それが原因でふぐが貧血と. チョウモドキ チョウモドキ Argulus coregoni Thorell は、魚に寄生する 甲殻類 の1つ。 日本でもっとも普通な チョウ によく似た別種である。 冷水域の魚に寄生する。 目次 1 形態 2 分布 3 宿主 4 出典 5 参考文献 形態 形態はほぼチョウと同じである。 大きさは本種の方が一回り大きく、雌は体長812mm、雄はやや小さい。 頭部と胸部からなる頭楯はほぼ円形に広がる。 胸部には4対の遊泳肢が.

キーワードチョウ,チョウモドキ,チョウ科,エラオ類,新分布記録• Argulus japonicus, coregonz 緒 日 甲殻主要エラオr!!i綱チョウ目チョウ科に属するチョウ属Argulus (以下,チョウ類)は淡水魚および海水魚、の 外部寄生虫である (Yamaguti,1963 ;長浮, 09)。. チョウArgulusjaponicus Thiele, 1900は,甲殻綱エラオ目チョウ科チョウ属に属する魚類寄生虫のl種であ る(Yamaguti,1963)。 本種は日本で採集された標本をもとにThiele (1900) によって記載された。. 2/5/18 孵化したあと、身体の一部が黄色く変色している部分のあるモンキチョウは確実に寄生されているようです。 寄生虫対策としては、春に卵を採取することや、卵の状態で見つけることがあげられます。 寄生虫はある程度幼虫が成長してから寄生することが多いため、卵の状態で持ち帰ることができれば寄生されている確率は減るでしょう。 また、コマユバチ類の場合は夏に活動が盛んに.

日本には、チョウと近縁種のチョウモドキ( Argulus coregoni )も生息する。チョウモドキが冷水性淡水魚に寄生するのに対し、チョウは温水性の淡水魚に寄生する。両種は、チョウモドキの方がやや大型であり腹部の先端が尖っているのに対して、チョウの腹部が鈍端であることで区別できる。これまでに、両種が混合寄生した例は知られていない(小川, 04 )。. 6/4/18 モンシロチョウはアオムシ (幼虫)の時期に、体内に寄生されることが多いと言われています。 特に アオムシコマユバチ (アオムシサムライコマユバチ)と言う寄生バチに寄生されることが多く、まれにヒメバチと言う寄生バチが寄生することもあるそうです。 一旦、寄生されてしまった幼虫は、残念ながら助ける方法はないとされています。 アオムシコマユバチは夏場の暑い時期、7月~8. 5/8/11 生まれた幼虫はアゲハチョウの幼虫の表皮を食い破り、直接体内に侵入、寄生します。 葉についた場合は、幼虫が食べる事で体内に侵入し、消化される事なく体内で孵化、そのまま寄生します。 人間が見つける事は難しくないので、もし見つけたら急いで取り除きましょう。 不幸にも寄生されてしまった場合には、チョウが蛹になって少ししてから殻を食い破って現れます。 出現が近く.

蝶(チョウ)への寄生(寄生バエ、寄生バチ) 蝶(チョウ)は多くの天敵に殺されることが多いのですが、寄生によって死ぬ卵、幼虫、蛹も非常に多いと思われます。 寄生者は多くの場合、蝶と同じ昆虫です。 寄生バエや寄生バチが知られています。 寄生される蝶の方を寄主または宿主とよびます。 寄生は、卵、幼虫、蛹にみられ、何らかの方法で、体内に他の生物が入り、栄養を横取りして、最. 25/7/ 気になるのは、カイアシやウミチョウに寄生されたハタハタを食べることによる影響ですよね。 安心してください。 上記2つの寄生虫は、人体には無害です。 仮に生のまま食べても影響はないとされています。 熱処理すればなお安心。 アニサキスも寄生する可能性がある ハタハタにいる寄生虫で、カイアシ類とウミチョウ以外で言えば、 アニサキス の寄生も考えられます。 このアニサキ. アオムシコマユバチ(Cotesia glomerata (L))は、有錐類(Terebrantia)、ヒメバチ上科(Ichneumonoidea)、コマユバチ科(Braconidae)に属する体長3mmほどの内部捕食性の多寄生蜂で、モンシロチョウ(Pieris rapae crucivora Boisduval)の若齢幼虫に寄生する。寄生率は、時に9割を超えることもある程で、モンシロチョウの主要.

どんな寄生虫がいるの? マグロにはクドアとアニサキスという寄生虫がいます。 アニサキスは一時期ニュースなどで取り上げられ、話題になりましたね。 生の鮮魚には比較的多く見られる寄生虫で、マグロにも規制します。. チョウ属 Argulus (以下, チョウ類) はエラ オ亜綱チョウ目チョウ科に属する甲殻類で ある (Yamaguti, 1963;. 日本には、チョウモドキと近縁種のチョウ( Argulus japonicus )も生息する。チョウモドキが冷水性淡水魚に寄生するのに対し、チョウは温水性の淡水魚に寄生する。両種は、チョウモドキの方がやや大型であり腹部の先端が尖っているのに対して、チョウの腹部が鈍端であることで区別できる。これまでに、両種が混合寄生した例は知られていない(小川, 04 )。.

マンボウの大きさが大きくなれば大きくなる程寄生虫の数や種類は多くなるそうです。 今回調べてみてマンボウにいると思われる寄生虫の一部は下記の通りです。 ①アニサキス ②ノルドマンウオジラミ ③マンボウノチョウ ④シュードテラノーバ ⑤.

2

チョウ 歌魚風月

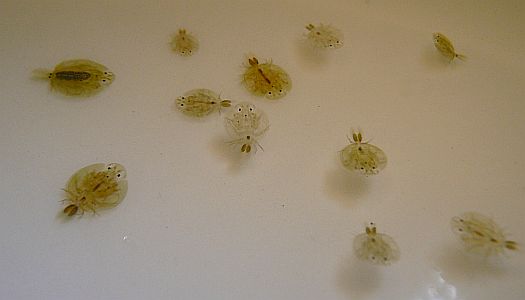

72 チョウ 魚の寄生虫 の仲間 チリモン プチモン写真館

日立市かみね動物園 恐ろしや 寄生蜂

ウオジラミ

チョウモドキ

自然との出会い

チョウモドキ

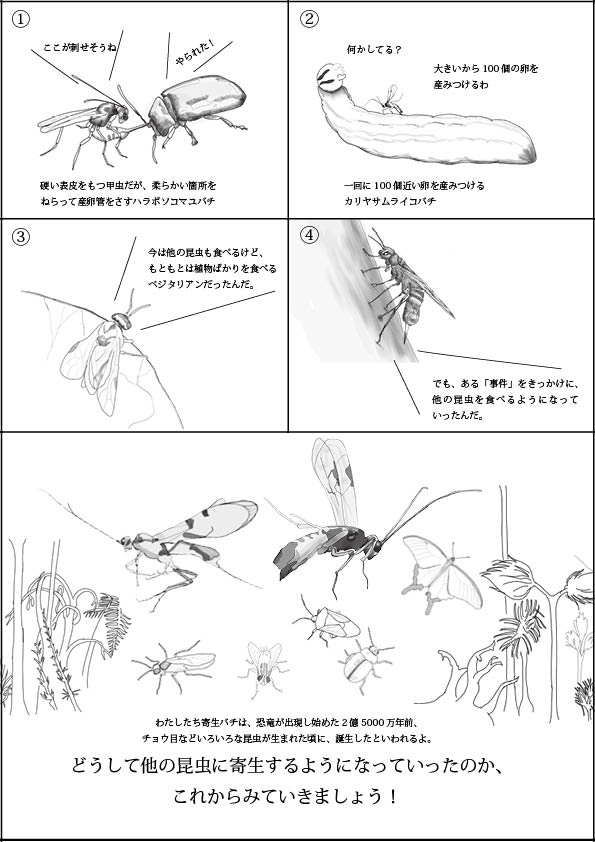

寄生バチ 寄生蜂 はなぜ 寄生するようになったのか 一色出版

クサフグウミチョウ Nob の勝手に甲殻類 ミジンコからタカアシガニまで その2

蝶の飼い方 育て方 昆虫の捕まえ方 育て方 図鑑

アオスジアゲハ と ヤドリバエ 寄生バエ 特集号 アオスジアゲハの飼育日記から抜粋 日記にない情報

チョウ Wikipedia

蛹が苦しんでいます 寄生虫ですか もう助かる見込みはないので Yahoo 知恵袋

野菜類を食害するチョウ目害虫

Untitled Document

明日は釣れるかな フライのブログ 福井の渓 夕方はロケットライズ

1

同種の幼虫の体液を生きたまま吸う チョウが確認される メスを引きつけるフェロモンを作るための栄養補給か Gigazine

日立市かみね動物園 恐ろしや 寄生蜂

恐怖のアオムシコバチ羽化 悪夢のはじまり 北海道昆虫同好会ブログ

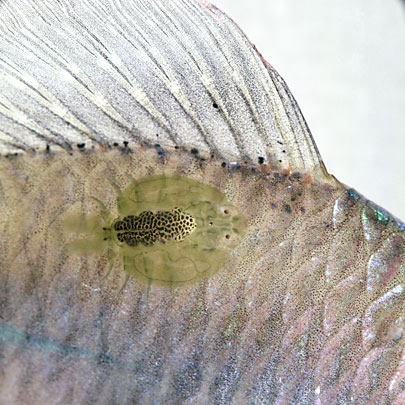

チョウモドキの観察例

チョウモドキの観察例

チョウの分布をしりたい Watanak Tweet 秋休みから復活 尾節 腹部 取り急ぎで手持ちのチョウモドキをば 淡水魚の寄生虫チョウ T Co Vi3ee2fpkt Twitter

病原体名 Argulus Japonicus チョウ 分類学 節足動物門 顎脚綱 鰓尾目 宿主名 コイ Cyprinus Carpio キンギョ Carassius Auratus 病名 チョウ症 寄生部位 体表 肉眼所見 体表に 大きさ1 Cm弱の虫体が観察される 写真1 寄生部位には炎症

寄生 病気 アゲハ蝶飼育日記

アゲハチョウのよう虫 せい虫 Nhk For School

モンシロチョウの幼虫に寄生 見分け方や防ぐ方法 は 蝶の研究室

放蝶 どうしていけないの うるま市立海の文化資料館のブログ

一般的な魚の寄生虫スズキのチョウモドキ落葉状 カラー画像のストックフォトや画像を多数ご用意 Istock

2008年10月31日 金 アクアの達人 daily topics

チョウモドキ

Amazon チョウ目のカメムシ目の蝶口のカブトムシの寄生虫 C1860 アートフレーム ポスター オンライン通販

蝶への寄生 寄生バエ 寄生バチ

春の羽化が楽しみ アゲハチョウの蛹 ただいま越冬中 キッズイベント

菜虫化蝶 二十四節気と七十二候 暦生活

続 写真付き 寄生虫 ウオジラミ チョウ虫 の駆除方法 薬投与のその後の治療とは Aquashop Arrange アクアショップ アレンジ

ハチに寄生されたイモムシの体内から撮影した衝撃映像 カラパイア

第2回 いもむし けむしの疑問q A あるある昆虫相談室 おしえて 虫のおじさん 連載記事 Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

もも 映画 恋する寄生虫 Powered By Line

レッカー車 寄生虫 自然 蝶 昆虫は モノクロ スタイル ベクトル シンボル ストック イラスト Web のコレクションのアイコンを設定します のイラスト素材 ベクタ Image

明日は釣れるかな フライのブログ 愛知川t支流に行ってみる

ちょう 淡水魚 甲殻類 寄生虫 千葉県魚貝鳥類情報

ウオノエ

2

レッカー 寄生虫 自然 蝶 昆虫は 黒 フラット モノクロスタイルベクトルシンボルのイラストウェブでコレクションアイコンを設定します のイラスト素材 ベクタ Image

青虫に寄生虫が発生 見分け方とは 幼虫の教科書

明日は釣れるかな フライのブログ 愛知川t支流に行ってみる

チョウモドキの観察例

蝶 チョウ の種類や別名まで 生態からおすすめの図鑑も紹介 昆虫写真図鑑 ムシミル

写真付き 桜琉金に寄生したチョウ虫を駆除 金魚を傷めないで取り除く方法とは Aquashop Arrange アクアショップ アレンジ

蝶標本に寄生虫標本 骨格標 写真共有サイト フォト蔵

かわいそうなクロアゲハの幼虫 Tce東京環境工科専門学校

2

蝶 翼 アンテナ Pixabayの無料写真

アゲハ ナミアゲハ こん虫ずかん

あすなろ193 ゲノム解析と分類学 過去記事 中学受験年 学塾ヴィッセンブルク 高校受験 大学受験

蝶への寄生 寄生バエ 寄生バチ

チョウの症状と対策 Goldfish Dictionary

マンボウにいる寄生虫の種類を画像を使いご紹介 なぜ寄生されやすいのか 数についても

チョウの症状と対策 アクアリウム辞典

自分のスキルを活かして チョウの命を救った女性

チョウをそだてよう その5 6 14の日記 授業研究のあしあと 楽天ブログ

クロアゲハ卵の中の寄生虫 頭が黒に わさびの萌え萌えいもむし むしブログ

検証 アゲハチョウの幼虫や蛹が黒くなる3つの理由 趣味のアゲハ館

一般的な魚の寄生虫スズキのチョウモドキ落葉状 カラー画像のストックフォトや画像を多数ご用意 Istock

第2回 いもむし けむしの疑問q A あるある昆虫相談室 おしえて 虫のおじさん 連載記事 Buna Bun Ichi Nature Web Magazine 文一総合出版

チョウ 寄生虫 とは コトバンク

チョウ 甲殻類 Wikipedia

蛹の寄生虫除去 01 Removal Of Parasitoid Larvae From Chrysalis 01 Youtube

何かの稚魚 小赤を購入したら紛れ込んでいました 何かわかる方いらっし Yahoo 知恵袋

チョウの分布をしりたい Katahira Azabu Twitter

Tanagoo

魚の病気と治療薬 チャーム

あやしげなサナギ 寄生されているのか アゲハ蝶飼育日記

Happy Together アゲハ蝶の飼育方法

青虫の見つけ方は モンシロチョウの飼い方や蝶と蛾の見分け方は ちょっとした工夫で心豊かな生活を

72 チョウ 魚の寄生虫 の仲間 チリモン プチモン写真館

寄生虫 チョウ うおじらみ プレコ王国

金魚の病気ウオジラミ チョウ 寄生症の症状や取り方 治療方法とは きんぎょりうむ

チョウを育てるなら最後まで見てほしい 寄生する虫の話 虫はともだち

アゲハ蝶のスピリチュアルな意味 開運日和

アゲハ幼虫病死 寄生虫 はみ男の日記 仮

蝶への寄生 寄生バエ 寄生バチ

金魚の 春 トラブル 繁殖 水温変化 寄生虫 チョウ虫 ウオサジラミ Aquashop Arrange アクアショップ アレンジ

昆虫のヒミツ

寄生虫のロマン ワンルームの宇宙

自分のスキルを活かして チョウの命を救った女性

ヒラタカゲロウの寄生虫 筏バンド

小畔川通信 名栗で新しい発見

昆虫シリーズ 毒のあるチョウ 警告色 あきた森づくり活動サポートセンター

病原体名 Argulus Japonicus チョウ 分類学 節足動物門 顎脚綱 鰓尾目 宿主名 コイ Cyprinus Carpio キンギョ Carassius Auratus 病名 チョウ症 寄生部位 体表 肉眼所見 体表に 大きさ1 Cm弱の虫体が観察される 写真1 寄生部位には炎症

特別送料無料 Or08 未展翅 蝶標本 バンデポーリキシタアゲハ 北スマトラ亜種 虫類用品 Sutevalle Org

2

魚類 Nature Of Kagoshima Online

チョウモドキ Wikipedia

チョウモドキの観察例

マツイウミチョウ Nob の勝手に甲殻類 ミジンコからタカアシガニまで その2